Die Halle des ersten Zeppelin »LZ1« drehte sich bereits schwimmend in den Wind. Gut 100 Jahre später überführt Stefan Unnewehr die geniale Idee des »verrückten Grafen« ins dritte Jahrtausend. Und das mit »großer poetischer Schönheit«.

Der Entwurf stellt sowohl in seiner Konzeption, als auch in der außerordentlich hohen Stufe seiner ingeniösen Ausarbeitung eine singuläre Höchstleistung dar. Univ.-Prof. Dipl.-Ing (TH Prag) Mirko Baum: Gutachten über die Diplomarbeit, 2004

Die Ausgangslage

In einem Feurball geht mit der Hindenburg die Ära der großen Starrluftschiffe unwiederbringlich unter. Wegen eines Exportverbots von nicht-brennbarem Helium war der Zeppelin LZ 129, so die Werksbezeichnung, mit explosivem Wasserstoff befüllt. Bereits gut ein Jahr nach seiner Jungfernfahrt entzündet sich das Traggas bei der Landung in Lakehurst am 6. Mai 1937. Der Unfall reißt 36 Menschen mit in den Tod. Die Fernsehbilder brennen sich in das kollektive Gedächtnis der zivilisierten Welt ein.

Aber auch unabhängig von dieser Katastrophe verloren die Luftschiffe ihre ursprünglichen Einsatzgebiete im Militär und als Verkehrsmittel für eine betuchte Oberschicht zunehmend an die schnelleren, wendigeren und sichereren Flugzeuge.

Die Jury hat der Arbeit von Dipl.-Ing. Stefan Unnewehr den Förderpreis 2004 der Stiftung Deutscher Architekten zuerkannt. Die eingereichte Arbeit greift ein aktuelles Thema der Luftfahrttechnik auf. Auf fundiertes Fachwissen gestützt, stellt sie in ihrer konsequenten ingenieurtechnischen Durcharbeitung einen hervorragenden Architekturbeitrag dar.

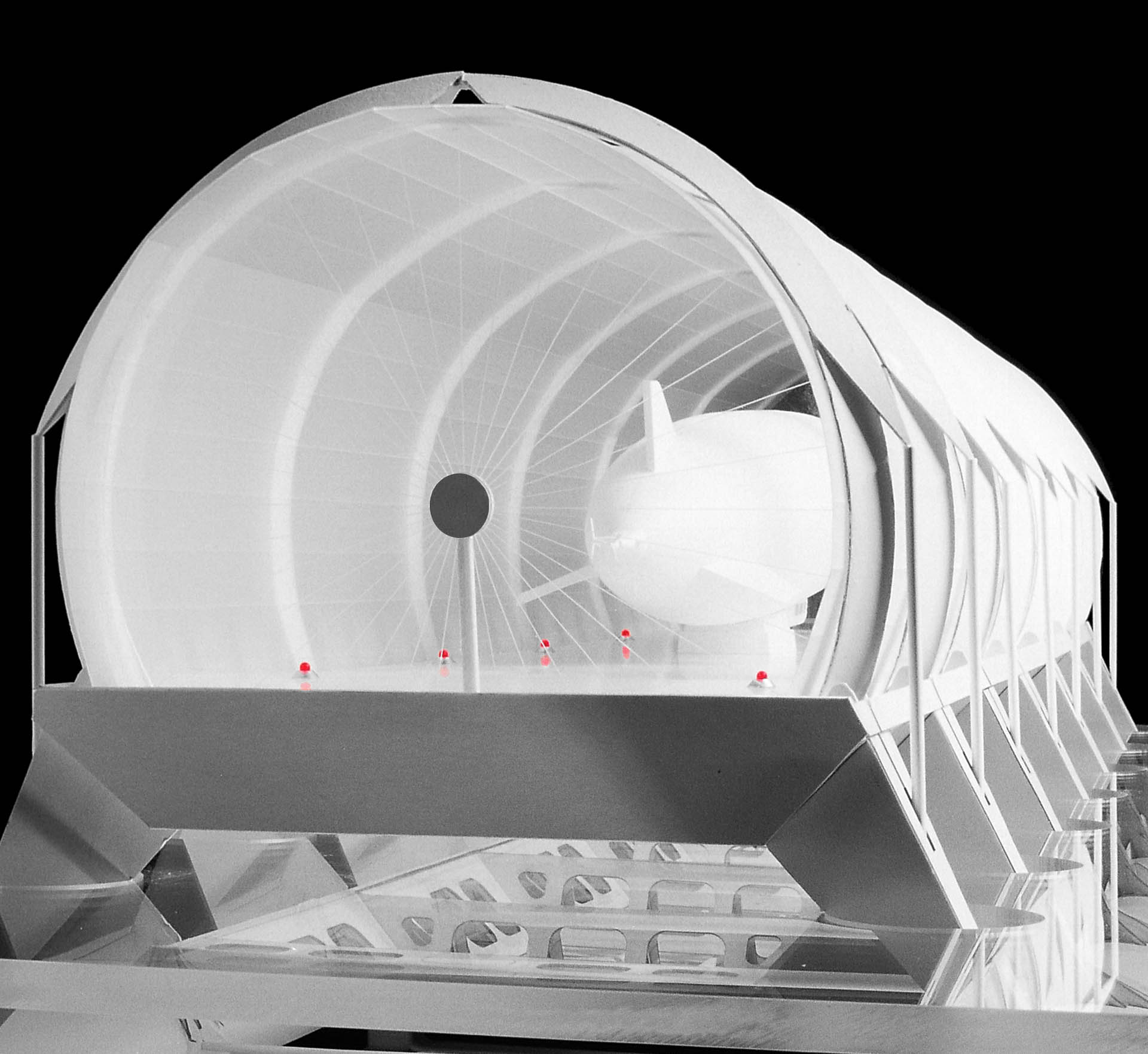

Die konzeptionelle analytische Auseinandersetzung mit der Materie 'Luftschifftechnik' führt zu einem überzeugenden Entwurfsansatz. Die Entwurfsidee setzt der Verfasser konsequent nachvollziehbar um und entwickelt eine signifikante Ästhetik. Eine Ästhetik, die auch in der Präsentation der eingereichten Unterlagen konsequent durchgehalten wurde.« Juryurteil der Stiftung Deutscher Architekten. Förderpreis 2004. Düsseldorf, 2005

60 Jahre sollte es dauern, bis wieder ein echter Zeppelin in die Luft emporsteigt. Nun allerdings mit völlig neuem konstruktiven Konzept. Die Zeppeline der Vorkriegszeit bestanden aus einem starren Gerüst aus Duralminium, das konstruktive Abschnitte, die Schotten, bildete. Zwischen den Schotten nahmen riesige Ballone aus Goldschlägerhaut, die aus den Blinddärmen von Rindern stammt, das Traggas auf. Die äußere Hülle der Zeppeline war nicht gasdicht sondern bestand aus Baumwolltüchern die man silberfarben anstrich, um den Einfluss der Sonneneinstrahlung auf die Temperatur – und somit die Dichte – des Traggases so weit wie möglich zu begrenzen. Das starre Skelett verlieh den Zeppelinen ihre charakteristische Zigarrenform. Die Baumwollhaut zog sich um die Spanten, so dass sich Lichtkanten ergaben, die im heutigen Automobildesign wieder sehr en vogue sind.

Im Gegensatz zu den Starrluftschiften verfügen die Prallluftische, die sogenannten Blimps, über kein inneres Traggerüst. Vielmehr steift der Überdruck der Traggaskammer die Hülle aus. Sie sind also nichts anderes als Ballone, die sich nicht beliebig formen lassen. Sie besitzen daher naturgemäß eine eher gedrungene, wenig elegante Gestalt.

Der Zeppelin neuer Technologie – kurz NT – vereint nun Eigenschaften aus beiden Welten. Im Gegensatz zu den Starrluftschiften besitzt er kein Außenskelett sondern ein Innenskelett, an das die Motoren und die Gondel befestigt sind. Die Hülle besteht wie bei den Blimps aus nur einer Traggaszelle und erhält ihre Form durch einen leichten Überdruck im Inneren.

Die Aufgabenstellung

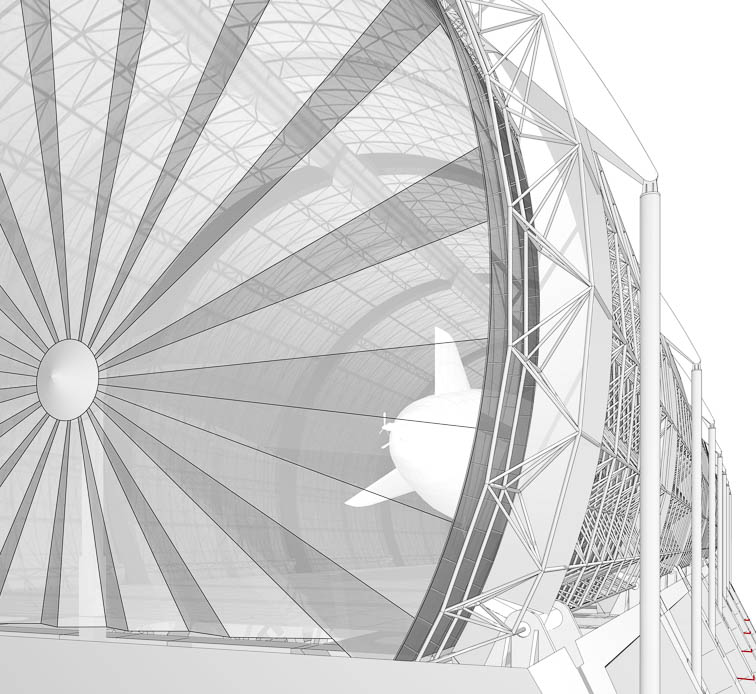

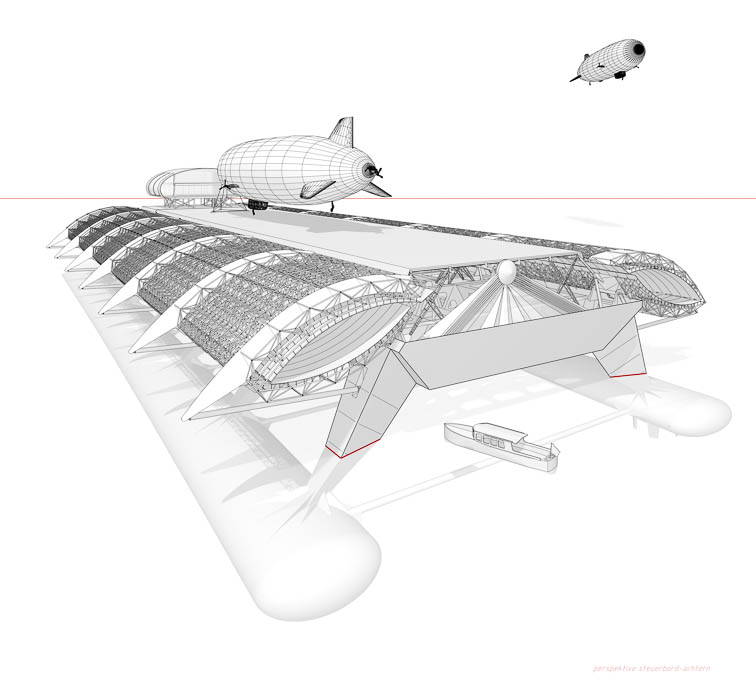

Das Projekt zeigt »eine große Übereinstimmung von der architektonischen Idee bis hin zu den Details. Der Entwerfer hat sich mit wirklich jedem Element der Struktur auseinandergesetzt. Die Idee auf Luft zu schweben, auf Wasser zu schwimmen und die Bewegung der Elemente sind Teil einer Anspielung auf große poetische Schönheit.« Juryurteil des EAP 2004: Anerkennung. Heerlen, NL, 13.11.2004

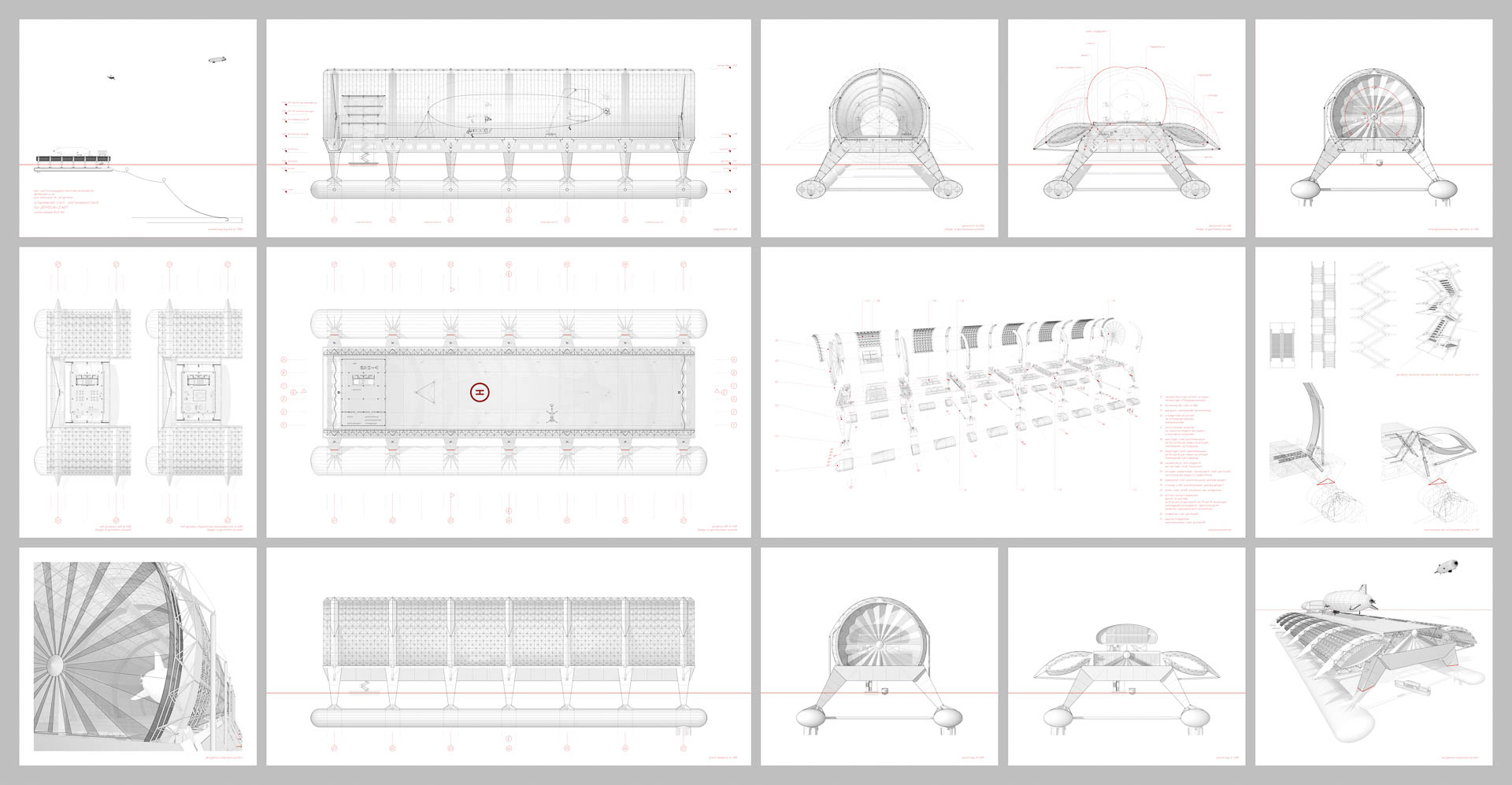

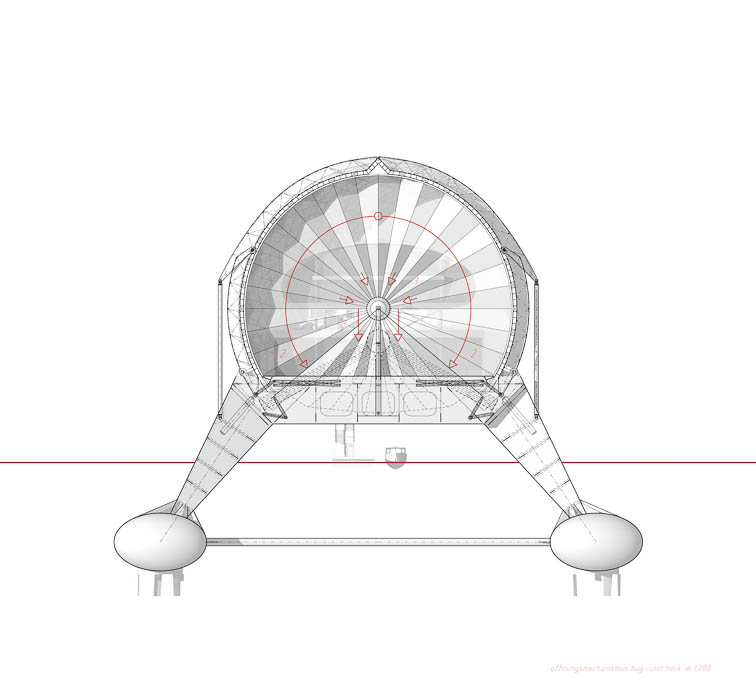

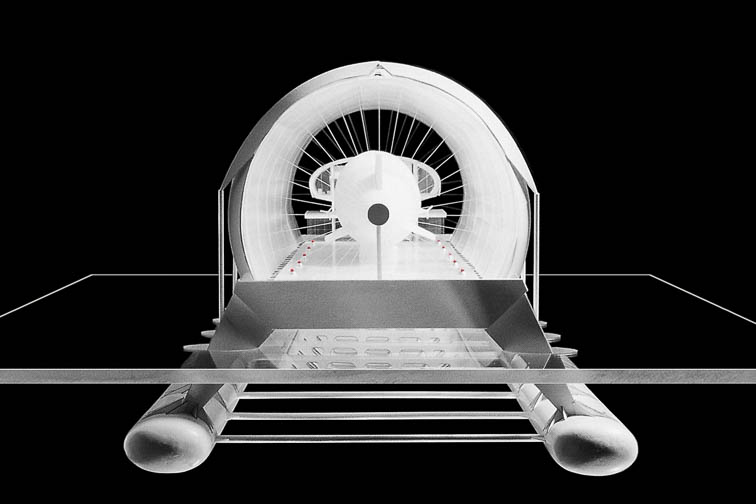

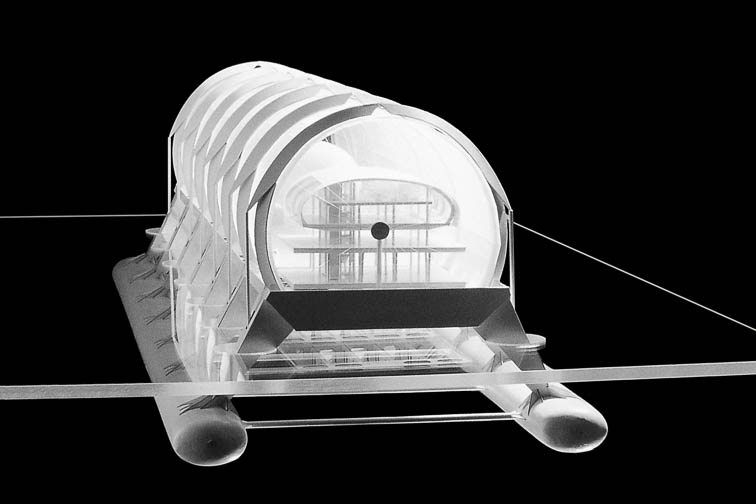

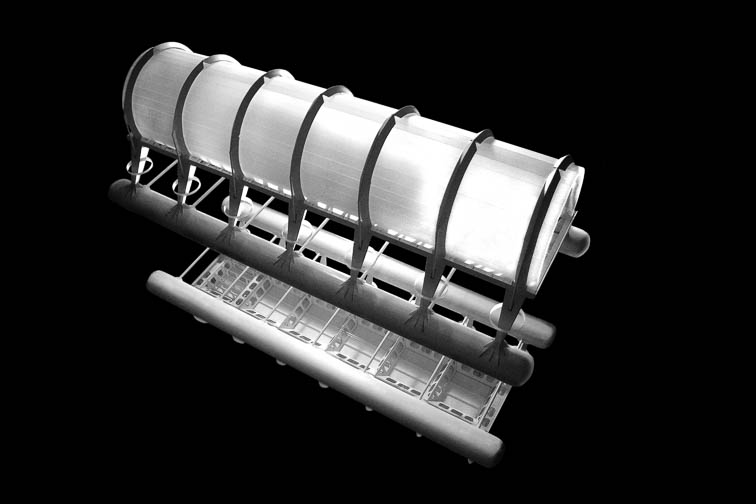

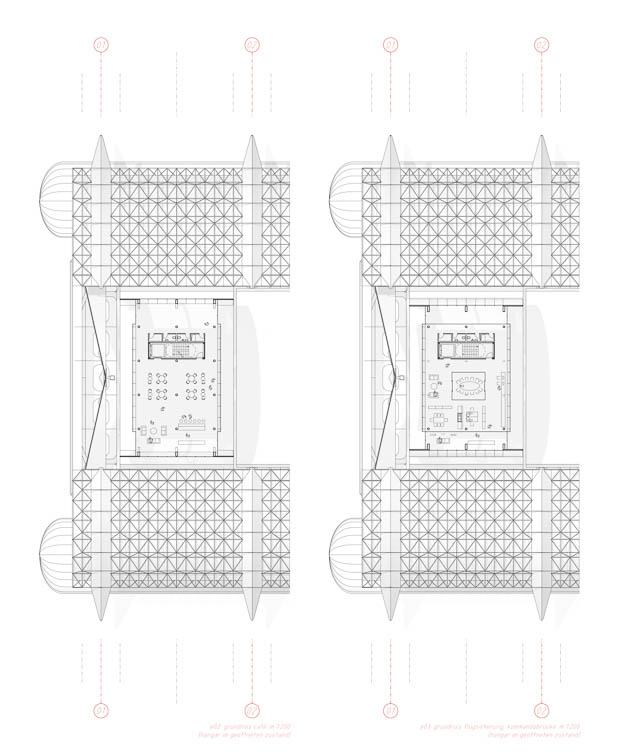

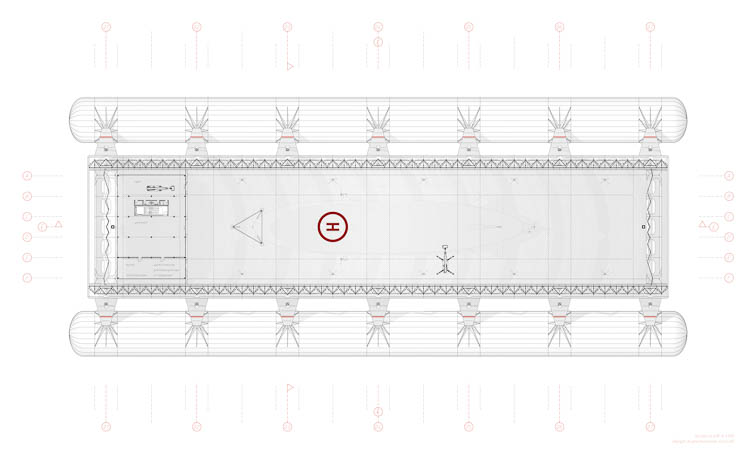

Entwurf eines schwimmenden Luftschiffhangars auf dem Bodensee für den seit 1997 gebauten Zeppelin LZ N07. Auf Vorfertigung und Export angelegte Bauweise. Konzept einer vollständig öffenbaren Halle; Inszenierung des Wandelvorgangs; Idee einer freien Plattform.

Elemente

Schwimmkörper

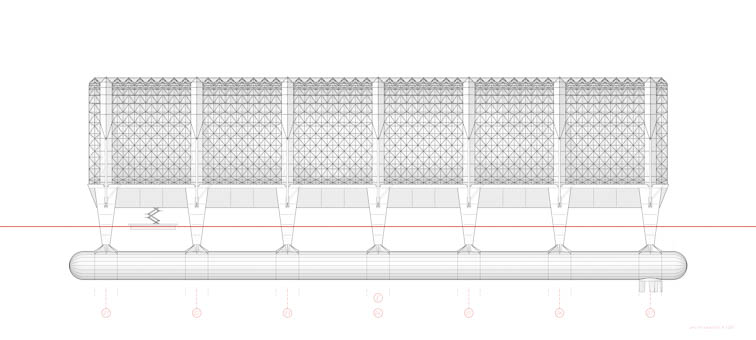

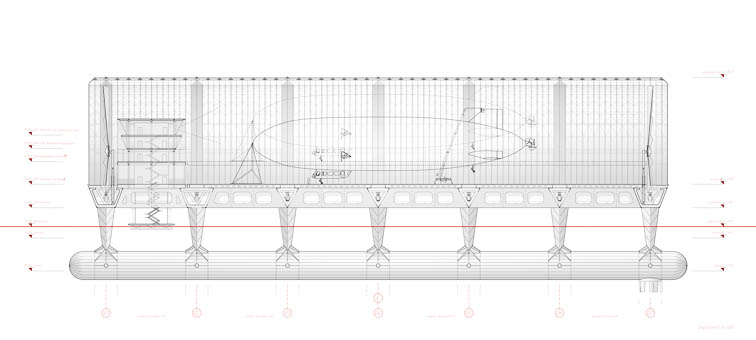

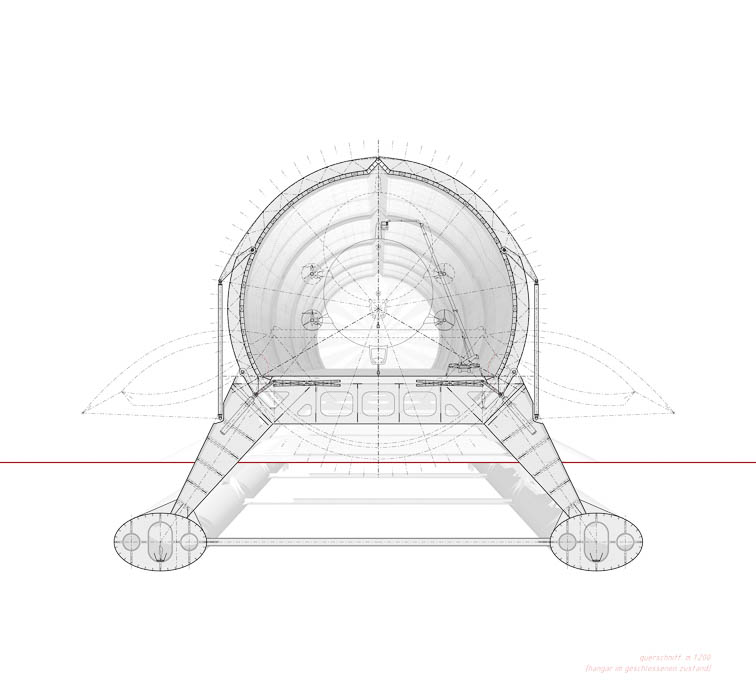

Der Entwurf sieht für die Schwimmfunktion eine Konstruktion des aus der Meerestechnik bekannten Typs des Halbtauchers vor. Über Ballastwasser, das in die Hauptauftriebskörper gepumpt wird, kann die Eintauchtiefe geregelt werden. Die voluminösen Stützen dienen als Restauftriebskörper für verschiedene schnell wechselnde Lasten (z. B. Wind). Die geringe Wasserlinienfläche der Stützen sorgt für eine erhöhte Kippsicherheit und Querstabilität des Hangars. Das Gebäude wird in der für die Meerestechnik typischen Spantenbauweise ausgeführt.

Halle

Die Arbeit überzeugt im Konzept und in der konstruktiv-technischen Durcharbeitung.« Archpluspreis 4: Anerkennung, Aachen, 2004

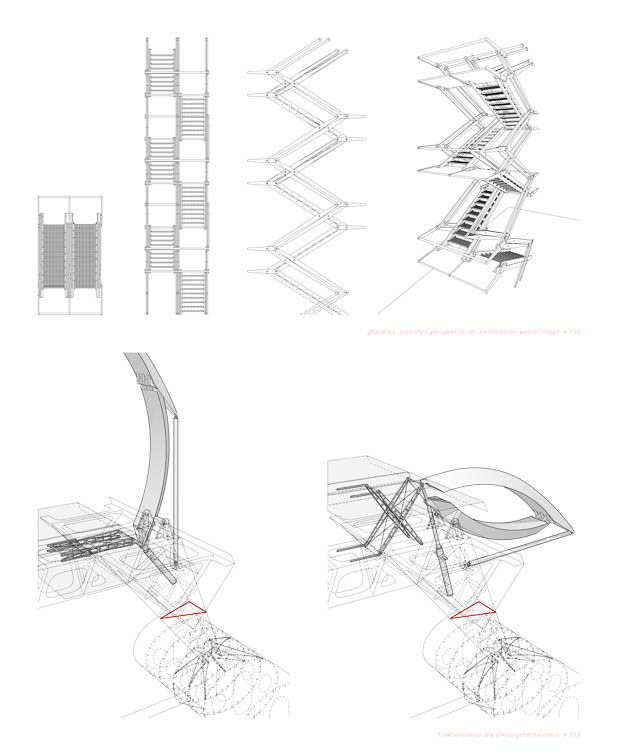

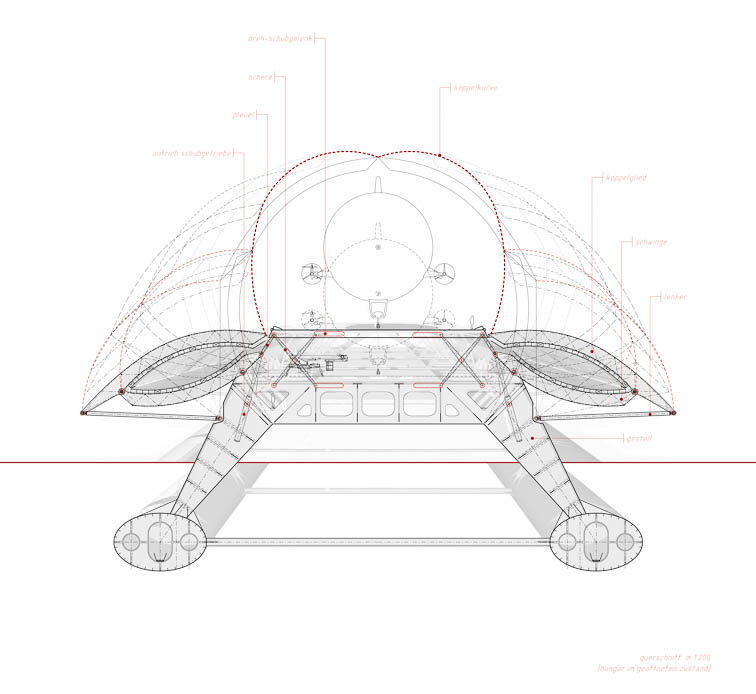

Um das Unfallrisiko beim Aus- und Einhallen des Luftschiffes zu minimieren, ist die Halle als komplett öffenbare Konstruktion geplant. Das peripher klappbare Dach ist mit einer Vertikalbewegung der eigentlichen Plattform gekoppelt, um den Start- und Landevorgang zu inszenieren und eine freie Sicht der Passagiere an Deck zu gewährleisten. Beide Bewegungen sind gegenläufig. Der Öffnungsmechanismus des Hallendaches besteht aus einem viergliedrigen Getriebe, dessen Antrieb von Hydraulikzylindern übernommen wird. Über einen Pleuel wird die Plattform angehoben; eine Scherenkonstruktion hält die Plattform in Position und dient als zusätzliches Auflager.

Bug- und Heckabschluss

Die Jury hat der Arbeit 'Schwimmende Start- und Landeplattform für Zeppelin LZ N07' ein Lob ausgesprochen.«Förderpreis des Deutschen Stahlbaues, Düsseldorf 2006

Die Bug- und Heckabschlüsse sind als zirkulär faltbare glasklare Acrylglasfassaden konzipiert. Die Fassade teilt sich im Scheitelpunkt und wird mittels Traktoren zu den unteren Auflagern geführt. Eine Hydraulik senkt das nun vorhandene Fassadendreieck unter die Plattformoberkante.

Zahlen, Daten, Fakten

Diplomarbeit: Stefan Unnewehr, Aachen

Betreuendes Institut: RWTH Aachen · Lehrgebiet für Konstruktives Entwerfen · Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Mirko Baum

Entwurfsjahr: 2004